Cycle d’ateliers sur l’adolescence présentés par Camille Deluzurieux, psychologue clinicienne à l’Espace Santé Jeunes.

Atelier n°1 : la dépression chez les adolescent.es

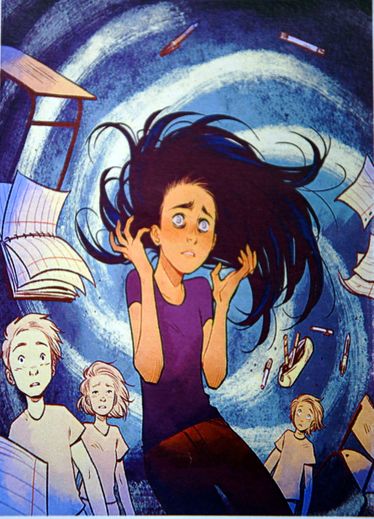

La dépression est un état que l’on peut rencontrer auprès de nombreux jeunes qui viennent consulter à l’Espace Santé Jeunes. Elle traduit un état de détresse et de désespoir, et le risque d’idées suicidaires voire de passages à l’acte est important.

L’entrée dans l’adolescence signe un chamboulement dans les idéaux d’un sujet, d’abord autour des parents, qui étaient autrefois considérés par l’enfant comme touts puissants, comme supposés savoir, sont désincarnés et le jeune se retrouve alors face à des failles. Il est confronté à l’écart entre la réalité de ses parents qu’il commence à percevoir comme des sujets quelconques, avec leurs propres conflits, leurs limites, leurs désirs, et les idéaux qu’ils représentaient avec lesquels il s’est construit jusque là. Les parents ont incarné ce statut d’adulte qu’il leur était promis plus tard, « quand tu sera grand », et la chute de cet idéal peut amener à un véritable deuil. Les adolescent.es peuvent tenter de se raccrocher à d’autres idéaux, autour des sujets de société, de la religion ou d’identifications à des personnalités admirées, mais parfois, c’est un vide qui s’installe.

La question du corps est évidemment mise à mal pendant cette période, non seulement par les changements physiques, hormonaux que l’adolescent.e est amené.e à vivre, mais de fait au travers de la question du regard et de la voix. C’est la mère qui, alors que l’enfant est tout petit, le fait se reconnaitre comme un sujet à part entière, face au miroir devant lequel elle apprend à l’enfant que là, c’est lui. C’est au travers de son regard à elle, et sa voix, que l’image du corps se construit dans un premier temps. Mais à l’adolescence, cette image du corps n’est plus reconnue que par ce que dirons ou verrons ses semblables. Le corps devient alors un objet sur lequel les jugements des autres vont intervenir.

Pendant cette adolescence, il devient alors indispensable de se construire un statut auprès de l’autre, tout en faisant face à cette désillusion face aux figures parentales, aux Adultes. Il leur faut alors souvent osciller entre l’affirmation d’être unique, original, mais dans le même temps être reconnu comme semblable aux autres. Le sujet se retrouve face à la limite de la toute puissance infantile, il se confronte, et confronte les autres, aux questions de l’impuissance, de l’interdit et de l’impossible. Il est impuissant face à son corps qui change et devient l’objet des critiques, à l’interdit de la jouissance, qui lui était promise « quand il serait grand », et à l’impossible de la rencontre sexuelle avec l’Autre.

Il y a donc une nécessaire déception, face à ses parents, face au regard de l’autre, qui amène souvent à l’opposition, au conflit, à l’insolence. C’est un mal être qui se projette à l’extérieur, une façon de dire un mal dans sa peau. Tous ces chamboulements peuvent provoquer de l’angoisse et amener à la dépression. La dépression n’est pas inhérente à l’adolescence, mais nous avons pu voir qu’il y a des renversements nouveaux qui peuvent être plus ou moins difficiles à traverser, et qui peuvent aussi se rajouter au réel que l’adolescent.e vit : contexte familial sur lequel il.elles ne peuvent pas suffisamment s’appuyer, pression scolaire et demande de projection dans l’avenir professionnel, relations avec les autres tempétueuses, premières déceptions amoureuses…

Il est important de reconnaitre l’état dépressif comme un état authentique, d’écouter, d’accueillir sans essayer d’aller plus vite que la temporalité du sujet, qui lui est propre. La dépression peut avoir des effets morbides, comme le fait de penser au suicide, mais elle doit aussi relancer la subjectivité du sujet, lui permettre une transition et d’autant plus lorsqu’on parle d’adolescent.es.

Atelier n°2 : les scarifications

Nous avons abordé lors de notre première rencontre l’adolescence comme un chamboulement psychique et physique, c’est une période au cours de laquelle les idéaux sur lesquels l’enfant s’est construit sont remis en question, voire même s’écroulent. Les parents, le statut de l’adulte, qui deviennent faillibles, désirants, et qui peuvent descendre de leur piédestal. Nous avons également évoqué la question du corps, le corps qui change, qui suscite l’intérêt de l’autre et qui est soumis au regard et aux critiques.

Le mal-être que peut engendrer la période de l’adolescence peut donner lieu à des manifestations dépressives, à des passages à l’acte de différentes formes, et notamment sur le corps propre de l’adolescent. Il peut y avoir une souffrance qui cherche à sortir d’une manière ou d’une autre, et c’est parfois en ayant recours à des automutilations ou des gestes de scarification que ce mal s’exprime, en attaquant son propre corps ou en l’utilisant comme support de la souffrance.

Le mot scarification tire ses racines du grec et du latin, qui le définissent par tracer un contour, esquisser, écrire, graver des marques (dans le bois, la pierre…) ou gratter pour ouvrir la peau. La question de la trace sur le corps fait partie des rituels que l’on peut retrouver dans l’adolescence, on y trouve le tatouage ou le piercing comme parure, et l’on retrouve dans plusieurs cultures, notamment africaines, des types de scarifications qui marquent les rituels de passage, et qui ne sont pas forcément associées à une souffrance psychique. Dans nos sociétés occidentales, les gestes de scarifications sont d’avantage associés à un mal-être fort, et nécessitent une réponse en amenant le jeune vers un psychologue, un infirmier, un médecin, parfois aussi vers une hospitalisation.

Parfois, l’entaille est un signe ostensible de souffrance qui peut amener à l’inquiétude de l’autre et la proposition de se diriger vers un espace d’écoute. La scarification n’est pas un signe de pathologie mentale, même si elle est en rapport avec le pathos, la souffrance. Elle n’est pas non plus l’annonce d’un pronostic défavorable pour l’avenir.

Il y a dans la scarification un appel à l’aide tout autant qu’une tentative de soulager une douleur, l’entaille est potentiellement visible, mais souvent cachée sous le vêtement. Certains adolescent.es abordent le fait de scarifier comme un acte qui les soulage sur l’instant, « voir le sang couler ça m’apaise, ça me fait du bien comme si quelque chose sortait de moi », me dira une adolescente qui s’entaillait l’intérieur des bras avec des lames de rasoir. Une autre jeune fille m’a dit en séance « après m’être entaillée, je regrette et je vais montrer à ma mère », il y a souvent un après coup qui permet, avec la plaie ou la cicatrice, de laisser voir quelque chose d’une souffrance, et de mobiliser l’attention et le soin de l’autre. Les plaies de scarifications dont les adolescent.es arrivent à parler à leurs parents sont souvent des motifs d’accompagnement aux urgences ou de sollicitations auprès de l’Espace Santé Jeunes, comme un passage à l’acte ou un acting out, un geste qui serait adressé, un appel afin de donner quelque chose à voir à l’autre : leur besoin d’être entouré.es et étayé.es, qu’on prenne en compte leur mal-être et qu’on s’en occupe.

Certaines plaies restent superficielles, laissant les cicatrices de ce mal-être qui a été éprouvé comme une sorte d’écriture sur la peau, d’autres plaies sont plus profondes, plus inquiétantes et frôlent parfois l’incision jusqu’à la veine, mettant alors la vie en danger. Pourtant, ces gestes ne sont pas toujours à associer à une conduite suicidaire, dans certains cas ils s’accompagnent d’idées morbides, dans d’autres cas non. Il y a une volonté délibérée de se faire du mal, une douleur qui vient en recouvrir une autre et donc l’atténuer, et dans le même temps un besoin de sortir quelque chose par le sang. Certains parlent d’un besoin compulsif d’y avoir recours.

Ces gestes sont souvent, dans le discours que m’amènent les jeunes, la conséquence d’une souffrance, repérée dans une agressivité venant des autres, voire des violences, physiques, verbales ou sexuelles. Ils semblent répondre à quelque chose de l’ordre d’une effraction, peut-être faut il à la fois faire sortir ce qu’ils ne parviennent pas à intégrer, à apprivoiser, et à la fois marquer cela, laisser une trace.

Les actes de scarifications mobilisent le registre du symbolique, tout en touchant le réel du corps avec la trace laissée sur la peau. La peau représente la frontière entre le dedans et le dehors, entre ce qui se donne à voir et ce qui est de l’ordre du plus intime, mais aussi entre soi et l’autre. Lorsqu’un jeune a recours à la scarification, c’est finalement que la peau est la seule chose qui lui appartienne, et dont il a la maîtrise face à l’afflux de souffrance qui l’envahit. La scarification semble constituer un geste de soulagement tout autant que de punition, se punir de ne pas être assez aimable, assez bien, digne d’être respecté.e car c’est souvent ce à quoi il.elles ont été confronté.es face aux autres. C’est une violence retournée contre soi-même en fonction de l’identification à l’agresseur inconscient du passé. Il y a comme une hémorragie de souffrance qui n’est maîtrisable qu’à travers l’agression contre soi même, on est alors plus victime, mais acteur. A travers la douleur, la marque et le fait de s’abimer, il y a aussi la sensation d’exister, même dans la rupture. C’est un recours à l’agir pour couper avec une réalité psychique intolérable.

Ainsi, il est important de leur proposer de venir déposer ces sentiments dans un espace de parole, qui pourrait leur permettre de commencer à associer, à exprimer avec le langage, à mettre à distance les pulsions qui les poussent à l’automutilation. Parler c’est mettre à distance, lorsqu’il s’agit d’un passage à l’acte qui plane, le fait d’en parler permet de s’approprier ce qui se passe, la souffrance qui est ressentie. S’il s’agit d’acting out, parler permet de leur offrir une écoute et une attention qui peut peut-être permettre de symboliser autrement que par la trace sur le corps. Dans certains cas, le suivi n’est pas suffisant, et l’accompagnement auprès d’un psychiatre ou pédopsychiatre est nécessaire, parfois aussi des hospitalisations. Parfois certains jeunes trouvent d’eux-mêmes ce qui leur permet de savoir quoi faire de ces sentiments qui les submergent, en utilisant l’écriture, le dessin, la danse, la musique, le sport… Et parfois c’est le travail psychothérapeutique qui leur permet d’utiliser ces médias pour faire avec ces souffrances. L’espace d’écoute me semble une possibilité indispensable, leur proposer de venir parler d’eux dans un endroit où ils peuvent ne pas être accompagnés de leurs parents, où ils peuvent déplier avec leur propre temporalité ce qui se passe pour elles et eux.

Atelier n°3 : les phobies scolaires

La phobie scolaire ou le refus scolaire ont pris de plus en plus d’importance depuis les années 2000, il semblerait que le rapport de l’école, le sens de l’école n’est plus le même aujourd’hui, et il est certain que la place de la souffrance psychique est différente de nos jours. Ce sont des éléments qui pourraient expliquer l’accroissement de ces jeunes qui n’arrivent plus à aller au collège, au lycée, ou même en études supérieures.

Le terme de phobie renvoie à une structure psychopathologique. D’un point de vue psychanalytique, la phobie serait un déplacement d’une angoisse non contenue au départ vers un objet précis, ou plusieurs objets. Cet objet phobique appellerait une dimension symbolique, ou serait issu de l’histoire personnelle du sujet. On décrit parfois l’angoisse comme une peur sans objet, Lacan nous apprend pourtant qu’elle n’est pas sans objet, mais que cet objet ne prend son sens que dans la Chose, cette Chose que le sujet ne peut ni dire, ni caractériser ou envisager sans que cela provoque un vertige. La phobie vient fixer cette angoisse sur un objet, ce qui permet au sujet de ne plus être face à ce vertige, cet innommable, la phobie permet donc de dissimuler l’angoisse, c’est un leurre. L’objet école n’est peut-être pas anodin, lorsqu’on sait que l’école est ce qui favorise la construction des relations sociales, qui érige vers le monde d’adultes et surtout qui contraint l’adolescent.e à se séparer des figures rassurantes, souvent donc les parents.

Dans la rupture scolaire, on peut y retrouver des phobies, avec une impossibilité du jeune à se rendre en cours, ou à y rester, alors débordé par l’angoisse qui prend au niveau du corps : difficultés à respirer, tremblements, tachycardie, pleurs, parfois vomissements. On peut également parler de décrochage scolaire, qui pourrait être une conséquence d’une phobie ou d’un refus scolaire, mais qui peut aussi résulter d’un vrai décalage entre ce qui est demandé à l’enfant, à l’adolescent.e et ses connaissances, ses capacités. Le décrochage peut donc lui aussi mener à la rupture scolaire.

Les jeunes décrivent souvent un début avec une « attaque de panique », ou une « crise d’angoisse », souvent lorsqu’ils sont face à des remarques ou des difficultés rencontrées face à un enseignant ou un pair. Alors, un mécanisme d’évitement se met en place et l’adolescent.e n’arrive plus à aller au collège, au lycée… Lorsqu’il.elle est contraint.e d’y aller, il.elle passe régulièrement par l’infirmerie, et ne parvient pas à suivre les cours, à rester dans l’établissement. Mais à côté de la difficulté ou de l’impossibilité à aller en cours, il y a souvent d’autres facteurs qui fragilisent l’adolescent.e.

La scolarité appelle à la séparation du jeune avec sa famille, ce qui peut raviver des expériences difficiles. On entend que les expériences de harcèlement jouent également un rôle important dans l’attitude phobique. Ainsi que l’empathie envers ses parents qui traversent des difficultés (décès, maladie etc.) et où l’enfant souhaite rester à la maison pour accompagner son/ses parents.

Colloque : violences intrafamiliales, quels impacts sur les enfants ?

Novembre 2024.

Ce colloque avait pour objectif d’inviter des professionnel.les du champ social, psychologique, éducatif et de la santé afin de mettre en lumière les rapports de domination et de violence qui s’exercent sur les enfants. Deux intervenantes étaient chercheuses. Elles ont présenté leur travail universitaire et la continuité entre leurs interventions a permis de montrer que la domination adulte, basée sur des croyances largement partagées et peu remises en question, peut avoir des conséquences importantes telle que l’exercice d’une des violences les plus abjectes : l’inceste.

La troisième intervention, d’une psychologue à solidaritéfemmes13 a permis d’ancrer les débats dans quelque chose de plus concret.

L’objectif de mêler ces deux champs de réflexion était de pouvoir fournir de la matière théorique afin d’ajuster les pratiques dans des interventions qui touchent à des espaces complexes et sacrés : la famille et les enfants.

- Intervention de Camille Heral :

Camille Heral, psychologue sociale est intervenue pour nous présenter son travail de recherche qui porte sur les corrélations existantes entre les représentations sociales de l’enfance et les violences faites aux enfants. Son travail a consisté à identifier les croyances de sens commun, pour mieux comprendre comment celles-ci participent à favoriser l’asymétrie entre adultes et enfants, et minimiser, invisibiliser ou encore légitimer les violences faites à l’encontre des enfants.

Le projet de recherche a été mené auprès de 40 personnes, majoritairement des femmes.

Il a permis de mettre en avant plusieurs figures prédominantes de «l’enfant ».

- L’enfant pur : l’enfance est une période idéale simple et heureuse. Allégorie de l’innocence.

Les conséquences : Les qualités attribuées à l’enfance sont fragilisantes et induisent une réponse protectionniste et paternaliste. Protéger les enfants est important mais se poser la question de quoi est fondamental.

- Enfant sauvage : l’enfant est ici une figure menaçante et déraisonnée. Il n’a pas encore intégré les codes sociaux et pourrait mettre en péril l’ordre social établi « si on laisse les enfants faire ce qu’ils veulent c’est l’anarchie.

Les conséquences : les adultes doivent corriger, éduquer, dresser. L’éducation autoritaire est valorisée. La dichotomie de la figure de l’enfance fragile ou sauvage, entraîne dans les deux cas une justification de l’asymétrie dans le rapport adulte enfant, instaurée soit pour protéger l’enfant du monde extérieur, soit pour protéger le monde extérieur de l’enfant.

Par ailleurs, mettre en avant les questions de domination entre enfant et adulte se fait dans :

- l’opposition de l’enfant et de l’adulte avec le recours au « bon sens ». On voit ici des parallèles qui peuvent être faits avec la manière dont les femmes ont longtemps été considérées. Jusqu’en 1948 elles n’avaient pas le droit de vote sous prétexte qu’elles n’étaient pas assez réfléchies, intelligentes etc. (tous les arguments étaient bons à l’époque pour déprécier les capacités cognitives des femmes). Avec cet exemple, on peut voir qu’il est important de remettre en question nos croyances toutes faites.

- La notion d’autonomie : la relation enfant/adulte est asymétrique. L’enfant n’est pas autonome et donc très dépendant de l’adulte. La question est ouverte plus largement. Si l’autonomieest un critère caractéristique de l’âge adulte : quid des adultes en situation de handicap, ou bien des adultes touché·es par des pathologies, ou encore des personnes âgées ? Est-ce que la perte, momentanée ou non, de l’autonomie entraîne également la perte de ce statut social et cette qualification ?

On retrouve beaucoup de phrases du sens commun qui viennent justifier la banalité des violences :

– Si la visée est éducative, alors c’est pas de la violence. ( les bienfaits sont vantés ici)

– Si je suis le parent et que je mets une claque, c’est moins grave que si c’est le voisin

qui lui en met une.

– Si j’estime que l’enfant l’a mérité, il peut être tapé.

– C’est pas si grave (j’ai pris des claques enfant, j’en suis pas mort·e, au contraire ça m’a aidé.e)

– Si c’est une femme qui frappe c’est moins grave (genre de l’auteur fait varier la

perception de la gravité)

– Si mon intention était bonne c’est ok.

La violence est pensée comme existant ailleurs que ici et maintenant, en termes de temps

et d’espace, (la violence, c’était pire avant / la violence, c’est chez les pauvres)

de même, considérer que la violence est le fait de “monstres”, “pervers” etc : la violence est très souvent externalisée.

Au final ces croyances invisibilisent les violences qui ont lieu chez/autour de nous

tous les jours et empêchent de voir celles commises par M.et Mme tout le monde, qui ont

lieu sous nos yeux et sont très bien acceptées dans la société. L’invisibilisation de la dimension systémique des violences empêche de lutter contre celles ci de façon adaptée.

- Intervention de Anne DesRues, sociologue sur l’inceste, sa culture et ses fondements :

Anne Desrues a commencé par nous rappeler des chiffres :

– un enfant par semaine meurt sous le coups de ses parents.

– une personne sur dix est concernée par l’inceste.

La famille est un espace sacré et idéalisé. Un espace intime aussi, où ce qui s’y passe s’y passe entre ses membres. Ces raisons en font un terrain propice à la violence. Or, c’est à travers l’exercice de la violence que se fonde les dominations de genre et d’âge.

Elle propose ainsi, plutôt que de parler de l’interdit de l’inceste, de le regarder comme « le berceau des dominations » (titre de l’ouvrage de l’antropologue Dorothée Dussy). L’inceste serait ainsi au coeur de l’apprentissage de la domination d’âge et de genre et du silence autour de ses mêmes violences. Berceau des dominations, l’inceste est “une pédagogie de l’écrasement érotisé”.

La culture de l’inceste, en continuité avec la culture du viol, repose sur un système qui touche tant à l’anthropologie qu’à la psychanalyse, l’industrie culturelle, l’institution familiiale ou encore notre système judiciaire.

En anthropologie, l’interdit de l’inceste est considéré, notamment par Claude Levis-Strauss, comme la règle fondamentale universelle qui fonde toute société. Or, face à la réalité de l’inceste, l’interdit ne serait-il pas plutôt de parler de l’inceste ? Et cet interdit, énoncé comme tel, n’est-il pas venu renforcer le silence et le tabou de l’inceste en tant que pouvant exister en sein d’une société et donc nécessitant une parole et prise en charge autour de cette réalité ? Cet interdit de l’inceste, empêche donc de révéler la vérité de l’inceste, crée une monstruosité des auteurs, qui relève de l’impensable.

Du point de vue des victimes, il est intéressant de s’intéresser à la naissance du complexe d’Oedipe afin de comprendre sur quelle base fréquente repose la remise en cause de la parole des enfants et victimes. Lors de la mise en place du traitement par la parole dans le cadre de ce qui était appelé « syndrome hystérique »,Freud prend conscience que toutes ses patientes parlent de violences sexuelles commises par des hommes, le plus souvent de la famille ou proche.

Il commence alors à faire le lien entre hystérie et violences sexuelles intrafamiliales dans la société patriarcale de l’époque. Cette théorie est périlleuse professionnellement et vient par ailleurs questionner la propre histoire de Freud, concerné par l’inceste. Il finit ainsi par retourner le problème et place la notion de fantasme au coeur de sa théorie, appuyé par le complexe d’Oedipe. Cette approche psychanalytique revient à responsabiliser les enfants et nier la réalité des faits.

L’institution familiale est un des piliers de l’ordre social et de notre système patriarcal, où la loi du père va du chef de l’état au chef de famille. Il existe une profonde dépendance socio-affective et matérielle à la famille. La famille c’est les derniers qui restent quand tout le monde s’en va. La dénonciation de l’inceste, commise à plus de 90% par des hommes, porte ainsi le risque d’un effondrement de la structure familiale. C’est pourquoi plus de 90% des victimes adultes qui parlent sont rejetées par leurs familles et que chez les enfants, sur les 45% des enfants qui ont parlé mais n’ont reçu aucune aide, 75% avaient pourtant été cru ( chiffres Civise).

Il y a une continuité avec un système judiciaire pensé d’abord pour préserver l’ordre social, une industrie culturelle dominée par des hommes et leurs représentations du corps de la femme et l’enfant et enfin une institution sociale en manque de moyens et qui tend à privilégier le lien parent-enfant. Cette préservation du lien peut entrer en contradiction avec la protection d’un enfant en prise au terrible conflit de loyauté propre à l’inceste.

Enfin, dans le cas de l’inceste, il existe un impensé autour de la violence des femmes. Très faible dans les statistiques, l’inceste maternelle est cependant certainement sous évalué. Se déroulant le plus souvent au coeur du “care” féminin, avec une naturalisation encore très forte de l’amour et l’instinct maternel, il sera plus facilement invisibilisé, minimisé (et qualifié d’incestuel malgré la réalité des actes) et inentendable par la société.

L’inceste, qui touche une personne sur dix, concerne ainsi en réalité tout un chacun, que ce soit de près ou de loin. Pour prendre en charge l’inceste, il faut d’abord admettre qu’il existe et qu’il concerne tous les milieux, âges et genres.

Quand on ne veut pas entendre on entend pas…

- Intervention de Carine Crépin, psychologue à solidaritéfemmes13.

Solidarité Femmes 13 est un réseau national de 73 associations qui gère plus de 3000 places d’hébergement avec deux objectifs :

1. « S’engager aux côtés des femmes pour leurs droits à la liberté, l’égalité, l’intégrité et les accompagner vers la sortie de la violence et l’autonomie

- Faire reconnaître les violences faites aux femmes comme une des manifestations des inégalités persistantes entre les femmes et les hommes »

Il y a également une considération particulière pour les enfants au sein de l’association. En effet, un dispositif « la tresse » prend en compte spécifiquement le fait que l’enfant témoin de violences conjugales est lui même victime.

Qu’est ce que la violence conjugale (à différencier du conflit de couple) ?

Il s’agit d’un processus au cours duquel un partenaire utilise la force et/ou la contrainte pour perpétuer et/ou promouvoir des relations hiérarchisées et de domination. Ces comportements agressifs et violents portent atteinte à la dignité et sont une relation de pouvoir.

Quelles conséquences ont les violences conjugales sur les enfants ?

Le développement et la construction de l’enfant sur les plans physique, psycho-affectif, comportemental ou encore de l’apprentissage.

La perception de la loi et sur son rapport au masculin/féminin. Ces enfants ont plus de risque de reproduire la violence dans les rapports filles-garçons en tant qu’enfant, dans leurs rapports avec leur mère, et dans leurs relations en tant qu’adulte, à l’intérieur de leur propre couple.

La relation avec l’autre. Certains de ces enfants reproduisent les violences vécues à la maison du fait du psycho-traumatisme, de l’apprentissage par imitation qui les conduit à adopter une résolution des conflits par la violence et à avoir une faible tolérance à la frustration. Certains enfants peuvent perpétuer le rôle d’agresseur et d’autres celui de la victime.

Répercussions des violences, quels symptômes ?

Psychologiques : nervosité, anxiété, tristesse, inquiétude, sentiment d’impuissance, peur de l’abandon, honte de la situation familiale, confusion, dépendance accrue à l’adulte..

Comportementaux : agressivité envers les autres, ou pas de réponse à la violence sur eux. Destructions de biens. Hyperactivité. Crainte d’amener des amis à la maison. Conceptions stéréotypées de la femme. Violence dans les relations amoureuses, Conduites addictives.

Physiques : retard de croissance, allergies, énurésie (miction pendant le sommeil), encoprésie (selles inhabituelles et non contrôlées), affections cutanées, maux de tête, troubles alimentaires, troubles du sommeil

Scolaires et cognitifs : déficiences des habiletés verbales ou intellectuelles, problèmes dans les apprentissages scolaires, absentéisme

Quelles conséquences ont les violences conjugales sur le lien mère-enfant ?

L’état psychique de la mère peut entraîner des carences de soins quantitatives et qualitatives- troubles du maternage- perturbation des étapes normales de séparation d’individuation

– Le lien d’attachement insécurisé (Cf: Approche sur la théorie de l’attachement – John Bowlby (psychiatre et psychanalyste britannique) – Le passage « de la dépendance absolue à l’indépendance » est compromis (Cf La clinique de Winnicott (pédiatre psychanalyste britannique).

Le lien mère-enfant est mis à mal : Risque de parentification de l’enfant et infantilisation de la mère, d’un potentiel ressentiment ou dénigrement de sa mère. Egalement il peut se jouer des conflits de loyauté pour l’enfant entre ses deux parents qui peut amener à un rejet de la mère.

Quels sont les rôles adoptés par les enfants ?

1. L’enfant prend parti pour le parent victime

Identification au parent-victime – L’auteur est responsable de la violence L’environnement familial est vécu comme menaçant, terrorisant

2. L’enfant prend parti pour le parent auteur

Identification à l’agresseur – Le parent victime est responsable d’une violence qui serait méritée. L’environnement familial : « des gagnants » et « des perdants ». La violence permet d’être dans le camp des gagnants

3. L’enfant pris dans un conflit de loyauté

Il reçoit des informations contradictoires, il se sent forcé de prendre position pour l’un ou pour l’autre. Il prend parti ni pour l’un ni pour l’autre.

- L’enfant dans le secret L’enfant vit comme tous les membres de la famille sous la loi du silence. L’enfant doute de ses sensations, affects, souvenirs. (déni, banalisation de la violence au sein du couple